Façonnés par le temps, nos ports sont le reflet de notre histoire industrielle et économique.

S’intéresser à leur organisation spatiale, c’est se pencher sur les différentes politiques qui ont sous-tendu notre commerce extérieur.

Aussi, les observer, c’est peut-être une piste pour imaginer ce que sera la suite de cette histoire, après la grande transition que nous vivons.

Ci-après, je vous propose une courte plongée illustrée dans l’histoire portuaire, industrielle et économique récente de notre pays.

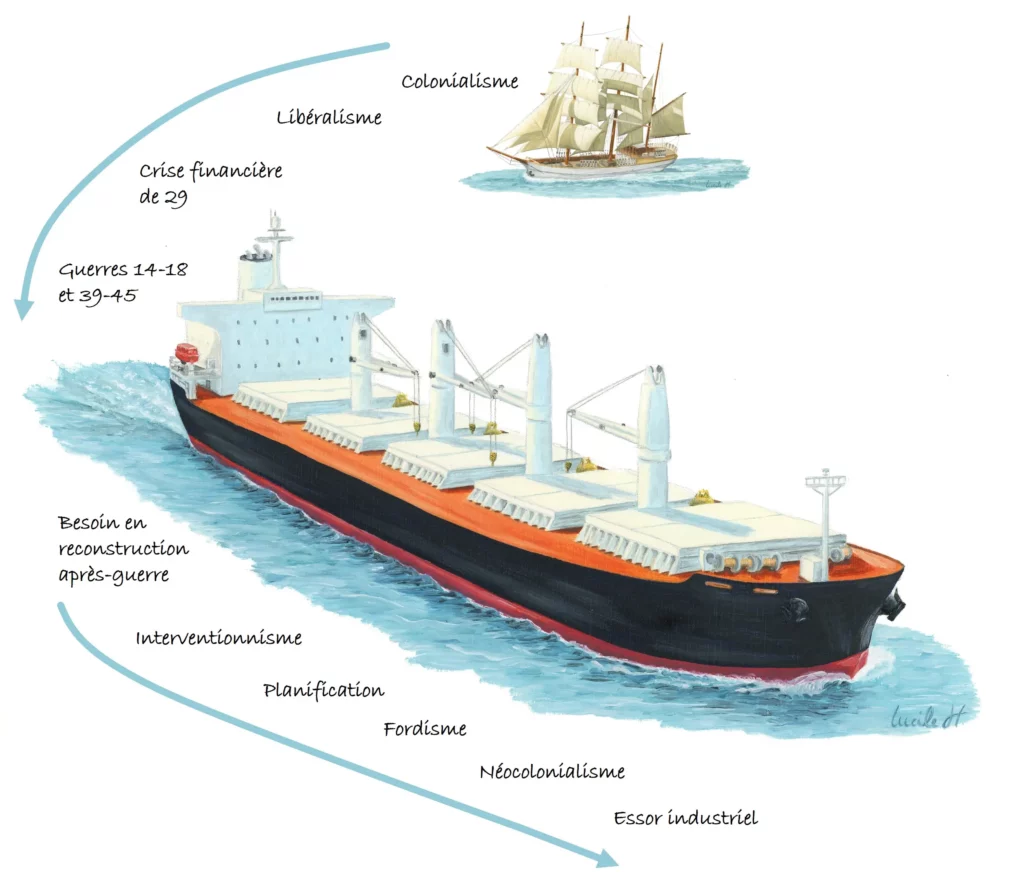

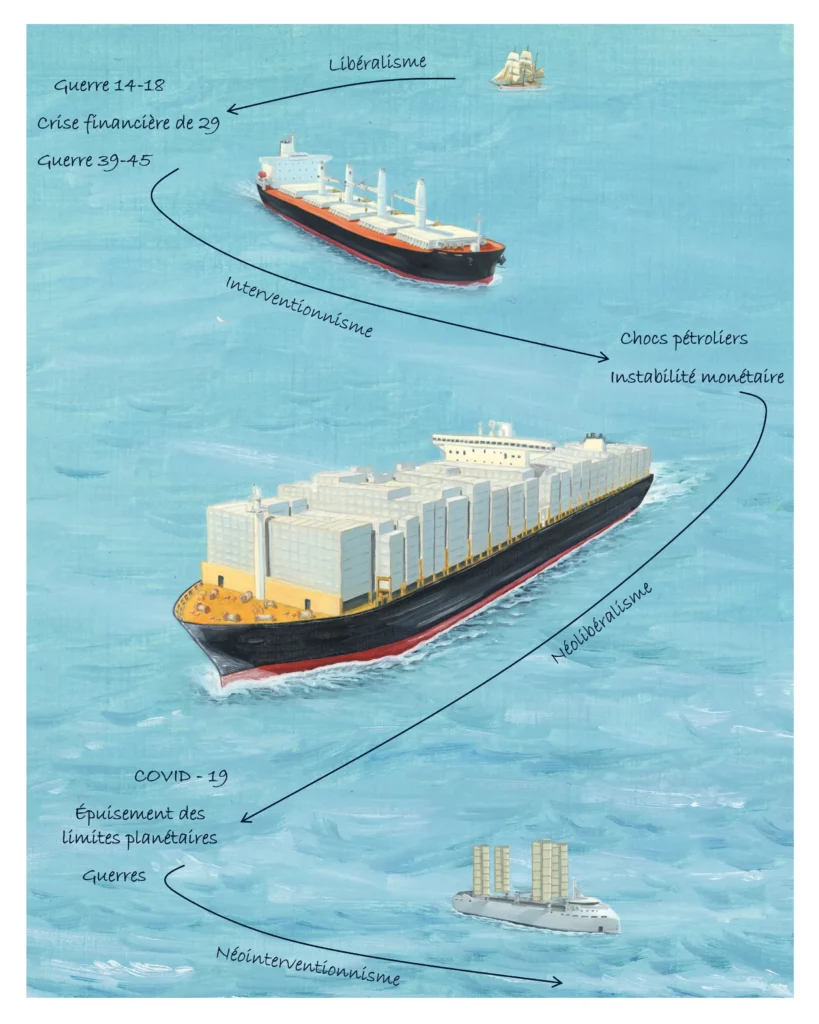

A la fin du 19ème siècle et début du 20ème, l’idéologie libérale prédomine : l’Etat doit intervenir au minimum dans les forces du marché.

Cependant l’économie est encore en grande partie fermée et le commerce extérieur est marqué par le colonialisme : on importe du sucre, du coton, du riz et quelques autres matières premières de nos colonies et on exporte des produits industriels (sucre raffiné, savons, outils métalliques…).

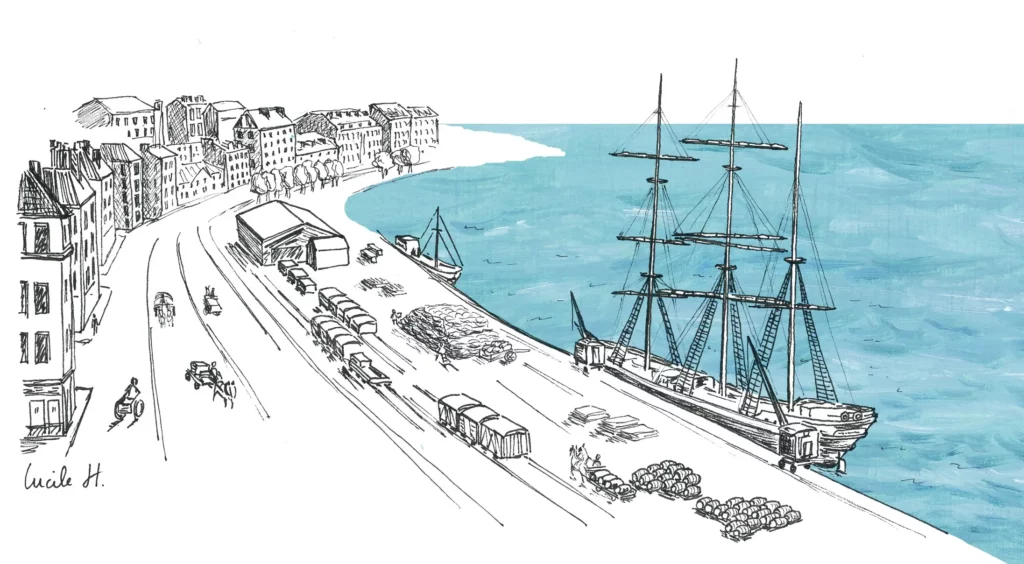

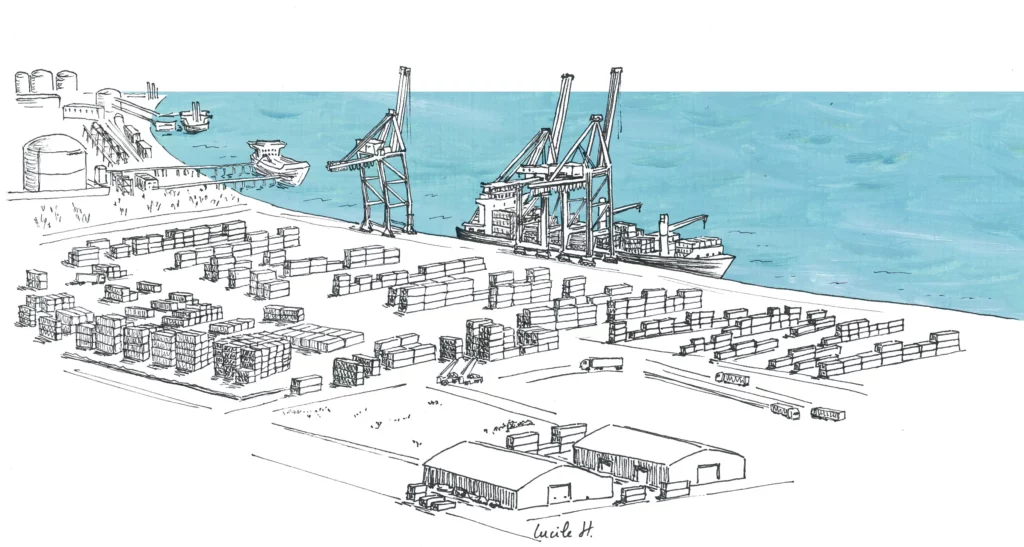

Les ports sont des lieux de rupture de charge, d’activités de stockage, de manutention, mais aussi de négoce avec la présence de bourses de produits tropicaux. Des activités de transformation sont souvent localisées à proximité, liées notamment aux produits venus des colonies, néanmoins ces fonctions demeurent secondaires.

Les ports sont au cœur des villes.

Après la crise financière de 1929, l’Etat reprend la main sur l’économie et planifie. Après les deux guerres mondiales ce rôle est renforcé par les besoins de reconstruction du pays.

L’économie est toujours assez fermée et le commerce extérieur reste marqué par l’import de matière premières et l’export de produits finis. On parle de néo-colonialisme.

Avec les avancées technologiques, le fordisme révolutionne l’industrie : standardisation des tâches et spécialisation des métiers permettent d’augmenter les cadences et de produire en masse.

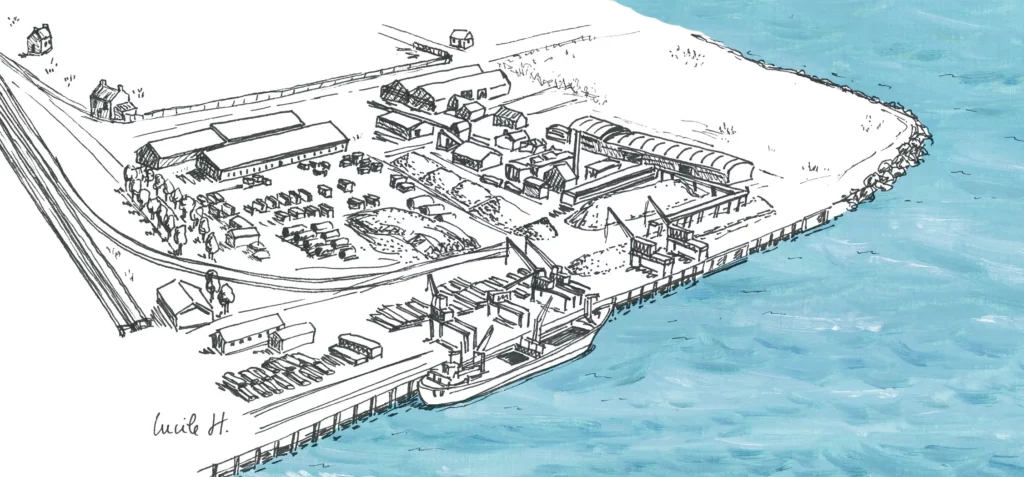

Les ports doivent faire face à une augmentation importante des imports de matières premières nécessaires à l’industrie.

Les navires grandissent et se spécialisent pour approvisionner l’industrie plus efficacement. Les ports grandissent aussi et spécialisent leurs quais et terre-pleins.

Les ports sortent des villes.

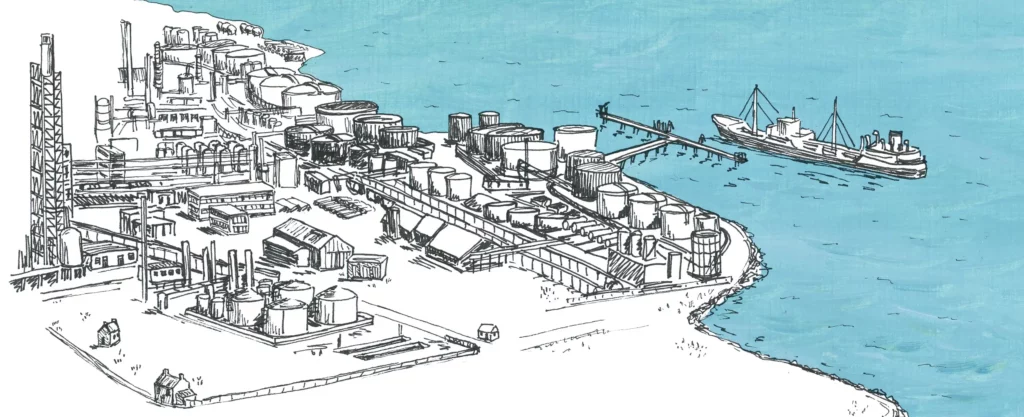

L’augmentation des besoins en produits pétroliers raffinés finit par poser la question de continuer à importer de l’étranger.

Pour renforcer la souveraineté, l’import de pétrole brut est détaxé ce qui permet de rentabiliser l’activité de raffinage sur le sol français par rapport à l’import de produits finis.

Des terrains sont acquis sur les ports pour installer cette nouvelle industrie. Les raffineries françaises se construisent bord à quai pour plus d’efficacité industrielle. Des complexes sidérurgiques et pétrochimiques y sont accolés.

La zone industrialo portuaire est née. De proche en proche d’autres industries s’y installent.

Les deux chocs pétroliers des années 70 provoquent de l’inflation et un fort ralentissement de la production. Cette absence de croissance (la stagflation) entérine un rejet de l’économie administrée.

Avec la diffusion de l’idéologie néo-libérale, les mesures protectionnistes qui isolent les économies nationales les unes des autres sont abaissées. La globalisation se produit : segmentation internationale de l’économie et interdépendance des économies. En France il s’ensuit des délocalisations et une désindustrialisation.

Dans les ports il devient difficile de remplir les ZIP. La sidérurgie fait face à des délocalisations dans les pays à bas coûts. Les flux d’imports d’hydrocarbures baissent.

Le conteneur, inventé dans les années 60, prend son essor avec la mondialisation qu’il facilite en retour par l’efficacité qu’il permet pour les échanges de marchandise et notamment des biens manufacturés (standardisation et économies d’échelle).

L’organisation des lignes conteneurs impose au réseau portuaire une organisation en hubs et ports secondaires desservis par des lignes dites feeders.

La globalisation et libéralisation du secteur du transport rend les trafics plus volatiles, la concurrence entre ports s’exacerbe.

Les ports développent leurs activités logistiques.

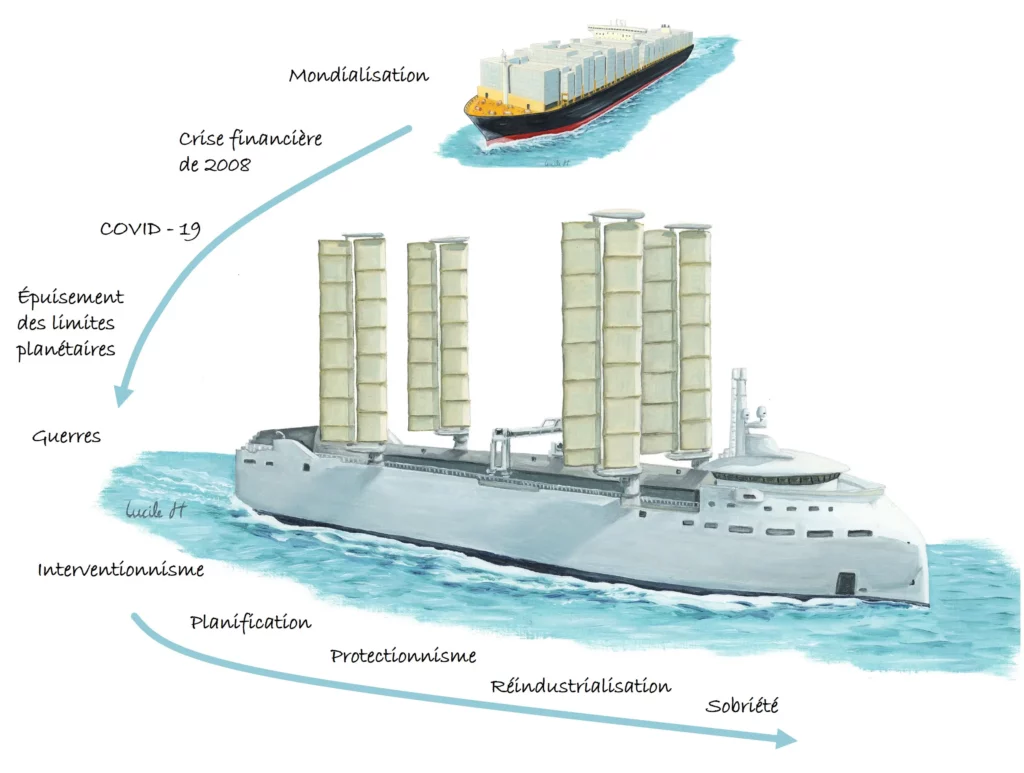

La crise COVID de 2019 fait prendre conscience de l’atteinte des limites planétaires et des dangers de l’interdépendance économique à l’excès concernant la souveraineté des États.

Le protectionnisme et l’interventionnisme réapparaissent pour relocaliser les activités économiques stratégiques.

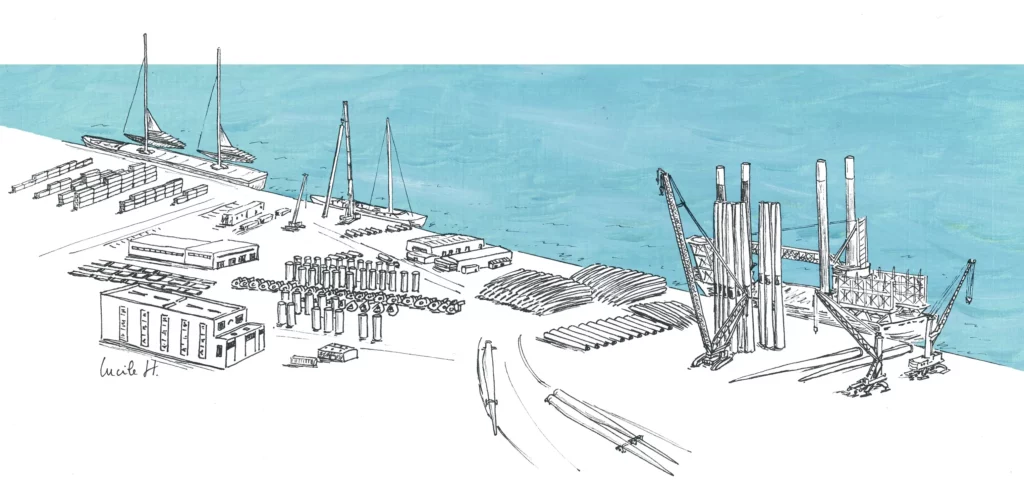

La planification fait son retour pour rendre possible la sortie des énergies fossiles et la réduction de l’empreinte matérielle : réduction des consommations, réindustrialisation liée aux nouveaux vecteurs énergétiques (biogaz, hydrogène, pompe à chaleur, vélique…), et nouvelles sources de production électrique (solaire, éolien, énergies marines, retour du nucléaire…).

Les ports suivent le mouvement de cette réindustrialisation en adaptant leurs infrastructures pour accueillir les nouvelles activités (énergies marines, construction navale vélique). Le foncier portuaire est à nouveau recherché pour les usines de production de carburants et l’industrie du recyclage.

Les ports développent des services d’intelligence économique et logistique pour réduire le besoin en transport (relocalisation des achats et des ventes) et l’empreinte matière et CO2 du transport incompressible (report vers les modes massifiés, véhicules légers et zéro émissions…).

Le port devient développeur de nouvelles lignes de transport plus courtes avec des moyens de transports plus petits complémentaires de liaisons longues distances qui se reconfigurent.

Son modèle économique se diversifie et son intégration dans son territoire s’accentue.

A bientôt.

Lucile